野球やサッカー、バスケットボールなど、どんな競技でも「技術を磨け」と言われます。そして今はSNSで技術練習などに関する情報が多いですが一体何が正解なのか悩みますよね。今回は、

- 技術練習をたくさんしているのに伸び悩んでいる方

- 競技経験が少ないのにすぐ上手くなる理由

- 情報が多く一体子供に何から取り組んだら良いのか悩んでいる方

に向けた記事になっています。

自己紹介

努力と根性だけで大学野球明治神宮大会の4番打者に登りつめた元肥満体型の私。プロ入り選手の「疲れない・痩せている・上達が早い」という特徴に衝撃を受け、引退後、医療従事者の妻と出会い、身体構造と運動機能を学びました。その秘密が骨盤を土台とする構造にあることに気づき、『疲れず、痩せて、上手くなる』をテーマに情報を発信中です。

技術は結果、体幹は原因であることを理解する

バッティングフォームや投球フォームは、

「地面反力→骨盤→背骨→肩甲骨→腕→バット」という力のリレーの結果にすぎません。

このバッティングフォームなどの起点は、身体の中心部の体幹から生み出されなければ力が発揮しないということを理解していなければなりません。

なので体幹が弱く、身体の中心部がブレると、

- 力が末端まで正しく伝わらない

- スイングやスローの再現性が下がる

- 肩・肘・腰に過剰な負担がかかる

という見た目は整ったフォームなのにも関わらず

- パフォーマンスが発揮されない

- フォームが合っていないのか

- 新しいフォーム情報を探さないといけない

という負のスパイラルにハマってしまうことになります。

体幹とは?

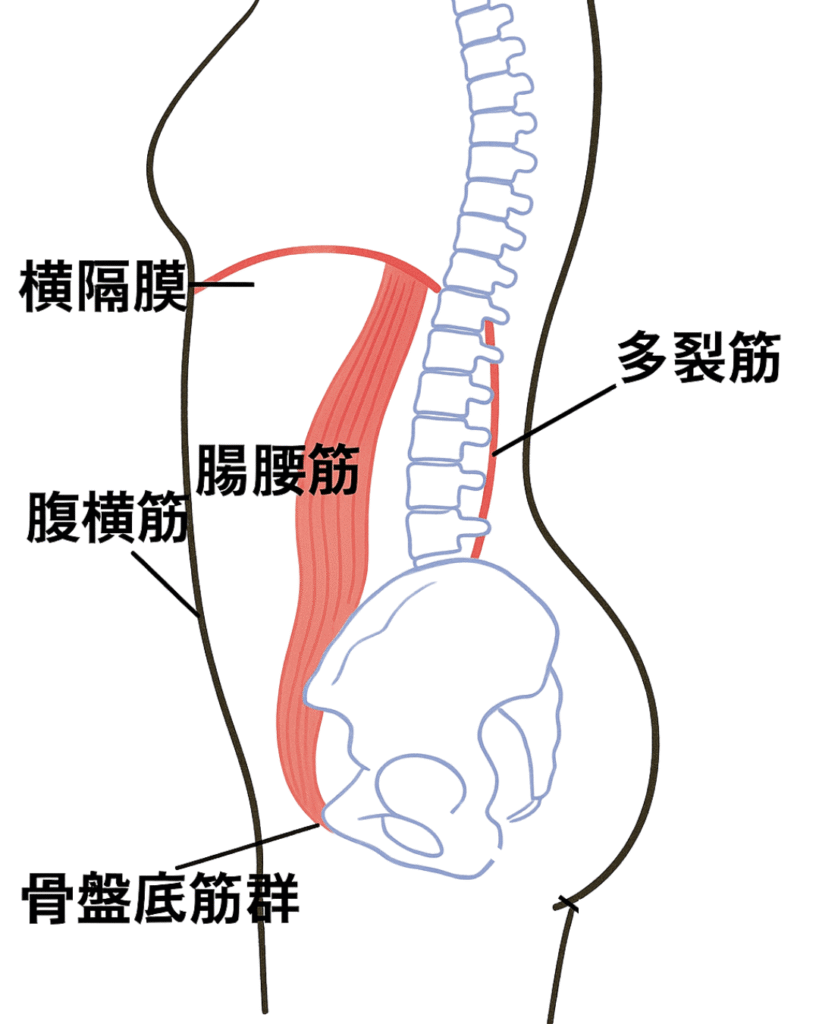

体幹とは、腹・背中・骨盤まわりを中心に体の軸を支える深層筋群の総称です。

- 骨盤底筋群:骨盤の底をハンモックのように支え、下半身との連動を助ける

- 腸腰筋(大腰筋・腸骨筋):腰椎と大腿骨をつなぎ、骨盤の中立保持や脚の引き上げに重要

- 腹横筋:腹部の最も深い層でコルセットのように内臓を包み、腹圧を高めて姿勢を安定させる

- 多裂筋:背骨の1本1本を細かく支え、体幹の伸展・回旋を制御する

- 横隔膜:呼吸と連動して体幹の内圧をコントロールする

これらが連動して働くことで、地面からの力を効率的に受け止め、手足の動きへスムーズに伝えます。

体幹は3つのタイプで動きを支える

体幹という言葉は漠然と使われがちですが、実は3つの役割に分けて考えると動作との関係が明確になります。以下3つが同時に働いて初めてパワーが末端に伝わり、正確な技術が発揮されます。

固める体幹(スタビリティ)

役割:軸をつくり姿勢を保持

主な筋肉:腹横筋・多裂筋・骨盤底筋など

代表トレーニング:プランク、デッドバグ、パロフプレス

野球の例:投球、打撃のトップポジションなどの安定感を作る

横の体幹(ラテラル/回旋)

役割:左右への切り返し、回転力を生み出す

主な筋肉:腹斜筋群、広背筋など

代表トレーニング:バランスボール体重移動、メディシンボール回旋投げ

野球の例:スイングの骨盤回転、タイミングをズラされた時の対応力を作る

縦の体幹(バーティカル)

役割:上下方向の弾力と爆発力

主な筋肉:腸腰筋、脊柱起立筋、股関節周囲

代表トレーニング:縄跳び、ジャンプスクワット、ヒップリフト

野球の例:投球、打撃時の力の発揮の起点を強める

動作だけを取り入れる練習がナンセンスな理由

私は、紹介文の通り全国区大学で野球をしていましたので、プロ野球、社会人野球の道に進んだ選手がたくさん身近にいます。それらの選手に共通するのは、

- 身体がブレないようなトレーニングを行っている

- 投げるにしても打つにしても手先の先端は脱力であまり意識をしていない

- 口を揃えて「骨盤、股関節、腹部から動かす」という体幹から動かす意識が高い

- 動作の再現性、安定性を重視している

ということで、フォームは体幹部を機能させた結果であることがわかったのです。

現役当時私自身も「フォームが良ければパフォーマンスが高まる」と考えていたので、スイングの型や効率的なスイングばかりにこだわっていましたが、思うような結果には結び付かなかったのは当然のことです。

結局のところ、体幹部を機能させられる選手達がフォーム改造でより実績が出るのは当然のなのですが、一般的に見ると、

- 「フォームが良ければパフォーマンスが高まる」という錯覚を起こしやすい

- 体幹を使うまでには時間が掛かり、フォーム改造の方が即効性があるような錯覚を起こしやすい

- これらを利用したビジネスモデルの方が本質的な体幹という抽象的なトレーニングよりも分かり易く稼ぎやすい

こういった理由で、SNSなどで情報が溢れ「フォームが良ければパフォーマンスが高まる」という認識だけが広まりバットスイングや投球フォームだけを反復するケースが多くなっているのです。

何度も言うように、体幹が使えていなければ、形だけが先に固まり中身が伴わないフォームが出来上がり、

- 腕打ちになって飛距離が伸びない

- 試合でフォームが崩れやすい

- 肩や腰に疲労が集中する

- 新しいフォーム探しの旅が始まる

と言うコスパの悪い負の連鎖が始まるのです。

フォーム練習も当然大切

フォーム練習ばかりがダメと言う訳ではありません。当然、フォームによって力伝達効率に違いが生じるからです。

大切なのは、身体の力を使えた上で、その力をフォームで効率的に発揮するという順番です。イメージとしては、

- 体幹を強くする=エンジン力を高める

- フォームを研究する=性能を高める

と感じで両輪が大切なのです。

練習前に取り組んで欲しいメニュー

ストレッチポール

ストレッチポールは、身体の歪みを整えてくれるアイテムです。

メジャーで活躍する山本由伸選手、ジャイアンツ坂本勇人選手も試合前のルーティンで活用しています。

体幹トレーニングは、身体に歪みが生じていると体幹部が上手く機能せず、体幹トレーニングの効果が低下を招くおそれがあります。「歪みを整える=体幹を最大限使える状態になる」という認識のもと、身体の歪みを整えることから始めてください。

体幹を刺激するトレーニング

- 固める体幹(スタビリティ)〜プランク、デッドバグ、逆立ち、腕立て伏せ姿勢からでも良い

- 横の体幹(ラテラル/回旋)〜バランスボール(お尻で座る、膝乗り、両足立ち)、平均台での歩行でも可

- 縦の体幹(バーティカル)〜縄跳び、トランポリン

これらをできる範囲で構いませんので、練習前に取り組むと、フォーム(技術)の発揮を感じることができるはずです。

- 身体の状態をフラットに整える(ストレッチポールなど)

- 身体の機能を高める(3つの体幹)

- 身体の機能を効率的に発揮させる(フォームなどの技術練習)

この流れを理解しているだけで、確実にライバルとの差を広げます。

まとめ

今回の記事をまとめると、

- 技術はあくまで 体幹が生み出す力の結果 である

- 体幹には「固める」「横」「縦」の3つの役割があり、どれも連動して働くことで動作がスムーズになる

- フォーム練習だけに偏ると、体幹が機能せず パフォーマンスが頭打ち になりやすい

- 逆に、体幹を整え、使える状態にすることで フォームの再現性・飛距離・安定感 が大きく向上する

つまり、「体幹を鍛える → 力を正しく伝える → 技術が伸びる」という流れを理解することが、スポーツ上達の近道です。実際に小学生の私の息子も逆立ち、バランスボール膝乗り、縄跳びは毎日習慣として取り組んでいます。

これらの土台がしっかり整っている選手が必ず後から伸びてきます、一緒に頑張りましょう!