バッティングにおいて「軸が大事」という言葉はよく聞きますが、しかし指導や解説で強調されるのは「スイング軌道」や「手の使い方」が中心になっています。

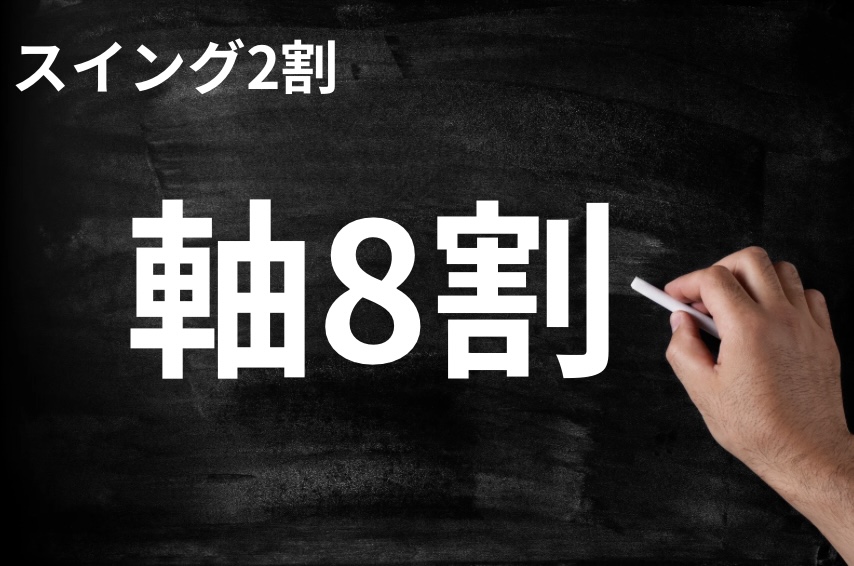

本当は 軸が8割を占める と言ってもいいほど重要です。今回は、

- 「頑張って練習しているのに成果が出ない」

- 「子どもに体幹トレーニングはまだ早い?」と思っている方

- 「打てる日と打てない日の差が激しい」

このような悩みを持った方に向けた記事です。

自己紹介

努力と根性だけで大学野球明治神宮大会の4番打者に登りつめた元肥満体型の私。プロ入り選手の「疲れない・痩せている・上達が早い」という特徴に衝撃を受け、引退後、医療従事者の妻と出会い、身体構造と運動機能を学びました。その秘密が骨盤を土台とする構造にあることに気づき、『疲れず、痩せて、上手くなる』をテーマに情報を発信中です。

スポーツには身体の軸が重要

スポーツは、地面反力を使うとパワーを効率良く使えます。例えば、跳び箱を跳ぶ時は、

- 助走でしっかり勢いをつける

- 跳び箱の前のロイター板を踏む

- その反力を使って跳ぶ

という流れです。このようにスポーツは、地面を強く押すエネルギーによってパフォーマンスに差が付きます。しかし、この地面反力を使うには、身体の軸が非常に重要になってくるのです。

バッティングに置き換えると、軸足とステップした足で地面からのパワーを回転動作を加えながらバットスイングに乗せていく、つまり、身体の軸が安定すると「地面反力 → 骨盤 → 背骨 → 肩甲骨 → 腕 → バット」の力のリレーがスムーズになるということです。

逆に、身体の軸が安定しない場合は、地面から得た反力が骨盤や背骨に正しく伝わらず、途中で力が逃げてしまいます。骨盤がブレれば背骨が揺れ、肩甲骨の動きも不安定になり、結果として腕やバットに十分なパワーを乗せられません。つまり、いくら地面を強く押しても「力の通り道」が崩れているため、パフォーマンスは大きく低下してしまうのです。

そのため、軸が安定性を手にすると、「再現性の高いスイング」が可能、「打撃パフォーマンスの向上」に繋がるのです。

なぜ、軸よりもスイングが注目されるのか

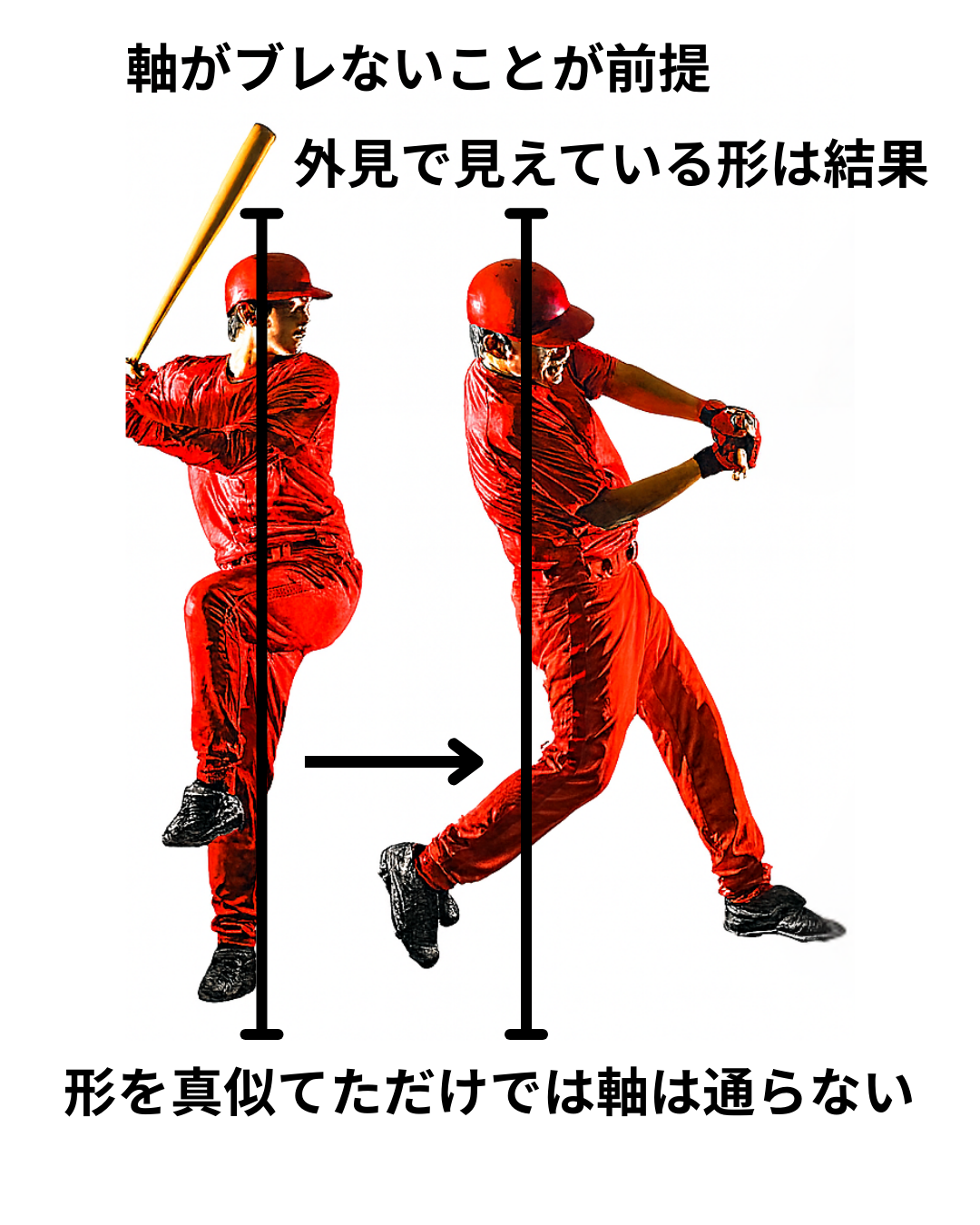

①外から見えにくい

バットの軌道やグリップの形は外部から見て分かりやすいですが、軸の安定などは、感覚的なものと捉えられやすく、「何となくどっしりしている」という表現で止まっている場合が多くその重要性に気づきにくい。

②即効性がないように見える

体幹や柔軟性トレーニングは成果が出るまでに時間がかるのに対して、フォーム指導は外部からでも変化が一目瞭然で効果を感じやすい傾向にある。

③従来の指導文化

従来の日本の野球はバッティングに関して「持って生まれたセンス」などと言い、ダウンスイングでゴロを転がしてエラーを誘う文化や「手の使い方、振り込み練習」など表面的な技術指導が中心であったが、近年日本人メジャーリーガーの活躍などでようやく科学的アプローチが浸透し始めた段階。

④スイング流派論争に埋もれる

SNSでの情報収集が主流になり、「縦振り、横振り、〇〇スイングなど」の分かりやすい表面的な議論に止まっていて、「身体の軸の安定」などの本質が雲隠れしている。

スイング2割、軸8割の感覚で良い理由

バッティングの上達を「スイング技術の向上」に求めがちですが、実際には スイングそのものの比重は2割程度(インサイドアウトスイングなど)、残りの8割は“軸”=骨盤と背骨の安定にある と考えるのが正しいです。

なぜなら、近年のスポーツ科学の研究でも「骨盤・体幹の安定」が打撃や投球などのパフォーマンスを決定づける要素だと証明されているからです。

- 野球特有の動作に関するレビューでは脊柱(背骨)と体幹深部の筋肉が、加速と減速の両面で打撃動作を支えていると指摘

- 軸が揺らげば、この加速と制御の両方が乱れ、どれだけスイング技術を磨いても再現性が低くなる

- 体幹安定性とパフォーマンスの相関を調べた研究でも、コアの安定が高い選手ほど末端(腕やバット)の力発揮が効率的であると報告

- ピッチング動作を解析した研究では、骨盤や体幹の回転速度がボール速度に直結することが明らかになっており、これは打撃にも同じ力学が働き、軸が安定してこそ効率的なスイングスピードが生み出されることを意味している

つまり、スイング技術だけを積み重ねても「軸」が不安定なら、力は逃げ、動作は再現できず、結果につながりません。逆に、骨盤と背骨の安定が整えば、スイングは自然に洗練され、少ない力でも強い打球を生み出せるのです。

どうやって「軸」を鍛えるか

ストレッチポールで軸を整える

ストレッチポールに乗ると、背骨が自然に正しい位置へリセットされ、脊柱起立筋や多裂筋などの体幹深部が安定的に働きやすい状態を作れます。

研究でも「脊柱と体幹筋の安定は野球の回旋動作の基盤」とされており、打撃の再現性に直結します。

キャットアンドカウで軸の可動性を高める

背骨を丸める・反らす動きによって、胸椎・腰椎の可動域を確保します。

可動性が失われると、骨盤や肩甲骨のうねり動作が制限され、ドアスイングなりやすくなります。

「軸が安定していても動かない背骨は力を伝えにくい」ため、可動性確保が必須です。

逆立ち・ブリッジで肩甲骨と体幹の連動を高める

逆立ちは重力下で肩甲骨と体幹を協調させる代表的なトレーニング。ブリッジは胸郭・肩甲骨を開放し、背骨の伸展力を高めます。

MLB選手の動作解析でも「骨盤と肩甲骨の連動」が打撃・投球の効率に直結すると報告されており、両者を結びつけるトレーニングが欠かせません。

体幹安定トレーニング(プランク、デッドバグなど)

プランクやデッドバグは、表層筋に頼らずに腹横筋・多裂筋といった深層コアを安定させる基礎練習です。

研究でも「コア安定性が高い選手ほど末端の力発揮効率が高い」と示されています。が

バッティングは相手ありきのスポーツ

私は、全国大会に出場する大学での野球経験があり、身近にプロ野球や社会人野球に進んだ選手もたくさんいます。このような選手と話す中でいつも言われることは、「情報が多すぎて形だけに捉われる選手が多すぎる」ということでした。

そして、バッティングは相手ピッチャーが投げる球に対して対応しなければならず、投げてきたボールに対していかに自分の体勢が崩されないようにスイングすることが重要(8割の部分)であって、理想のスイングというのはあくまでも結果であることを忘れてはいけないということでした。

当然、効率良くボールにインパクトを与えられるスイングの形は大切です。ただ、バッティングの本質は相手投手に対する対応能力です。その本質は身体の軸にあるのです。

まとめ

今回は、打撃上達の核心は“軸”にあるのに、なぜ軽視されているのかを解説してきました。まとめると、

- バッティング上達の核心は「軸の安定」にある。

- 軸は 見えにくく即効性も薄いため、従来は軽視されてきた。

- しかし科学的にも実戦的にも「軸8割」は正しい。

- 確かに効率的にボールにインパクトできるスイングプレーン(形)も大切

- しかし近年、情報は多すぎるあまり、形だけに捉われる選手が多くなってきた

- 忘れてならないのは、バッティングの本質は、相手投手への対応能力であること

- 技術を磨く前に「軸を整える身体づくり」を優先することが、最速の成長につながる。

という内容になっています。

今やSNSではいろんなアプローチのスイング情報が多くて何が正しいのか分かりづらくなってきていますよね、ただ、間違いないのはバッティングにはブレない軸の要素が8割です。まずは自分の身体を力を十分に発揮できるように軸を作るトレーニングから始めてみてはいかがでしょうか。

一緒に頑張っていきましょう!

参考文献

- Aguinaldo A, Escamilla R. 「野球ピッチングにおける骨盤と体幹バイオメカニクスの役割」『スポーツ・バイオメカニクス』2019;18(2):135–146. DOI: https://doi.org/10.1080/14763141.2017.1353627

- Watkins RG, Dillin L, Dugas JR. 「野球選手における脊柱と骨盤の問題」『クリニカル・スポーツ・メディシン』2024;43(1):1–17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.csm.2023.07.001