頑張ってるのに、なぜか上手くならない

めちゃくちゃ練習しているのに結果が出ない…でも練習していないのに簡単に上手くなるいわゆるセンスマンがいる。「自分にはセンスがないのかな」「結局才能かよ」と悩んでいる方のための内容です。

このブログでは、運動機能向上の根幹である骨盤の中立位、背骨、肩甲骨の3点を整えることで、単なるテクニックや筋トレでなく運動機能を根本からレベルアップさせるための情報を発信しています。

今回、スポーツの上達のためには、背骨の可動性がとても重要になってきますので、その重要性について解説します。

自己紹介

努力と根性だけで大学野球明治神宮大会の4番打者に登りつめた元肥満体型の私。プロ入り選手の「疲れない・痩せている・上達が早い」という特徴に衝撃を受け、引退後、医療従事者の妻と出会い、身体構造と運動機能を学びました。その秘密が骨盤を土台とする構造にあることに気づき、『疲れず、痩せて、上手くなる』をテーマに情報を発信中です。

なぜ背骨の可動性がスポーツ向上のカギになるのか?

基本的にスポーツの動作は「下半身でパワーを作り」「上半身でそのパワーを使いこなす」構造です。(野球、柔道、ゴルフなどスポーツ全般)

そして背骨は、下半身で作り出したパワーを上半身に繋ぐ大切な役割を担っています。

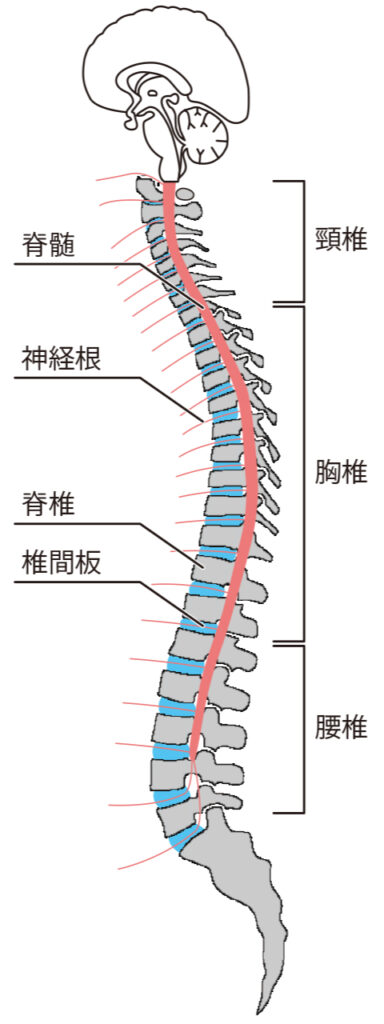

背骨は「姿勢を支える柱」「脳と身体をつなぐ神経の通り道」「全身の動きをつなげる中継点」と呼ばれ、背骨が硬くなれば、姿勢や動作に悪影響が及ぶのです。

① 姿勢を支える支柱

背骨は頭から骨盤まで、24個の椎骨(ついこつ)が連なってできています。

この構造が、建物で言えば「大黒柱」のような働きをします。

そして、背骨のアライメント(並び方・S字カーブ)は、頭の位置、肩甲骨、骨盤、足の荷重まで決定づけます。

つまり、背骨が整っていないと、どんなに練習や筋トレをしても動きの出発点が歪んでいるため、パフォーマンスが乱れ、思うような効果が得られにくくなります。

② 脳と身体をつなぐ神経の通り道

背骨の中には「脊髄(せきずい)」という太い神経の束が通っています。

これは脳からの指令を全身に届けるための“情報高速道路”というイメージです。

- 動作の指令(手を動かす、脚を上げる)

- 感覚の伝達(痛み、触覚、温度)

- 自律神経の制御(呼吸、消化、体温調整)

骨が歪む・詰まる・硬くなると、これらの情報伝達が阻害されてしまいます。

つまり背骨の可動域が狭く、姿勢が崩れて神経伝達が滞れば、反応速度や動作のコントロール精度も落ちるのです。

③ 全身の動きをつなげる中継点

運動や日常動作の中で、背骨は単なる支えではなく、動きをつなげる、しならせる構造としても働いています。

- 骨盤からの力を肩や腕に伝える

- 回旋や屈伸などのしなやかな動きを可能にする

- スムーズな体重移動やバランス制御を助ける

つまり、「背骨の軸が安定しながらも滑らかに動く」ことで、姿勢を保ったまま複雑な動きが可能になります。

まとめると、

- 背骨は姿勢を保ちながら、下半身から受けたパワーを上半身に繋ぐ

- 脳からの指令を手足の末端に伝達しながら動作に繋げる

という運動機能を高める重要な司令塔となっているのです。

背骨が動き出して運動神経が高まった

私は、自己紹介の通り大学まで野球を続けましたが、元々運動神経が良い方ではなく(逆上がりはできたことない)、試合には出ていたものの、周囲の有望選手に比べ、どこか動作がぎこちなく、打つ、投げる、走るなどのパフォーマンスもイマイチ発揮できていない違和感を常に抱えていました。

なぜ自分だけ流れるようなスムーズな動きができないのか、練習をサボりがちなのに動きがスムーズで結果を出す選手との差は何か…結局分からず仕舞いでしたが、野球引退後、医療従事者の妻からのアドバイスにより、辿り着いた答えは、

「背骨を柔らかくすること」

でした。

なぜなら私は、幼少期から「骨盤が後傾の猫背姿勢」だったため、本来のスポーツは、地面から受けたパワーを骨盤→背骨→肩甲骨→手先へと移動させながらパワーを発揮させるというものですが、それをカチコチに固った猫背姿勢で断ち切っていたため、足、手先だけのパワーだけを頼りに野球をやっていたことがわかったのです。

例えると、船を動かすのには、オールを持ってテコの原理で漕いだ方がパワーを発揮しやすく船は動くのに対して、私はバタバタと手で一生懸命海面を掻いて船を動かそうとしているようなもの。

とても効率悪いですよね。

そこで、私が取り組んだ中でも最速で効果を発揮した背骨の可動性を高めるエクササイズを伝授します。

結論〜キャット&カウで背骨の柔軟性を高めること

やり方は超シンプルで、

- 四つ這いになる(肩の下に手・股関節の下に膝)

- 息を吐きながら背中を丸める(キャット)→ おへそを覗き込むように

- 息を吸いながら背中を反らす(カウ)→胸を前に突き出すようにしながら、腰を反らしすぎないよう注意

「胸椎〜腰椎」の動きを引き出し、背骨のしなやかさ・神経伝達・姿勢安定性を高めるという点で、シンプルながら奥の深い種目、知り合いのプロ野球選手からも地味だが多くの選手が取り入れている種目として重要視されているようです。

このように、「背骨の可動性を高める」ことを意識してエクササイズを始めると、身体が連動し始め力まずにパフォーマンスを発揮できるようになりました。そして

- スローイングやバッティングでは、身体がしなるような感覚が芽生え始め、力感なく速い球や強い打球を打つことができるようになった

- 年に一度のOB戦も過度なトレーニングをせずに無双状態で活躍できるようになった

など、センスマンに近づいた感覚が芽生えてきました。

また、キャット&カウの他に効率的に背骨の可動性を高めるアイテムとしてストレッチポールもとても有効なのでとてもオススメです。

まとめ:スポーツの上達には「背骨のしなり」が欠かせない

「練習しても上手くならない」「センスがない」と思っていた方。

実はセンスではなく、身体の構造が整っていないだけです。スポーツは地面から受けたパワーを手先、足先、道具に伝え発揮する。

そのために、骨盤の中立位を保ち、背骨、肩甲骨の可動性を高める3点を整えることが最重要です。

そして今回、背骨が可動するメリットについて解説しました。

まとめると、背骨は、

- 姿勢を保つための支柱

- 脳からの神経伝達

- 全ての動きを繋げる中継点

物理的にも神経的にもスポーツのパフォーマンスを向上させる重要な身体の支柱ということです。

この支柱を可動させるにはプロ野球選手も取り組んでいるキャット&カウ、ストレッチポールでのエクササイズ。まずは、四つん這いになるだけで始められるキャット&カウで背骨をほぐし、ストレッチポールで整えることから始めてみませんか?一緒に頑張りましょう!