- 腕立て伏せってどんな効果があるのかイマイチ理解できていない

- 子どもに腕立て伏せの教えたいけど基本的なやり方が分からない

- 腕立て伏せをすると腰や首に負担がかかって上手くできない

- どうしても上半身の動きが下半身の動きと連動せずに動きがぎこちない

方のための記事です。

自己紹介

努力と根性だけで大学野球明治神宮大会の4番打者に登りつめた元肥満体型の私。プロ入り選手の「疲れない・痩せている・上達が早い」という特徴に衝撃を受け、引退後、医療従事者の妻と出会い、身体構造と運動機能を学びました。その秘密が骨盤を土台とする構造にあることに気づき、『疲れず、痩せて、上手くなる』をテーマに情報を発信中です。

腕立て伏せのメリット

結論

腕立て伏せは、筋力強化・姿勢改善・体幹安定・運動神経向上など、単なる筋トレ以上の効果を持つ万能エクササイズです。

効果

- 筋力の強化(握力、腕力)

- 肩甲骨の安定(肩甲骨の可動域UP、下半身との連動性によるパフォーマンス向上)

- 体幹の強化(軸の安定、フォーム維持、パフォーマンスの土台)

- 姿勢改善(猫背、巻き肩、そり腰、腰痛、肩の痛み)

効果が発揮される理由

① 中立位を保つことで体幹が鍛えられる

- 骨盤:前傾も後傾もしすぎず、中立(=腹圧が入るポジション)

- 背骨:自然なS字カーブを維持

- 頭:顎を引いて、首の延長線上にキープ

- 体幹の安定・軸の通った力の伝達ができる

②肩甲骨を動かすことで連動性が高まる

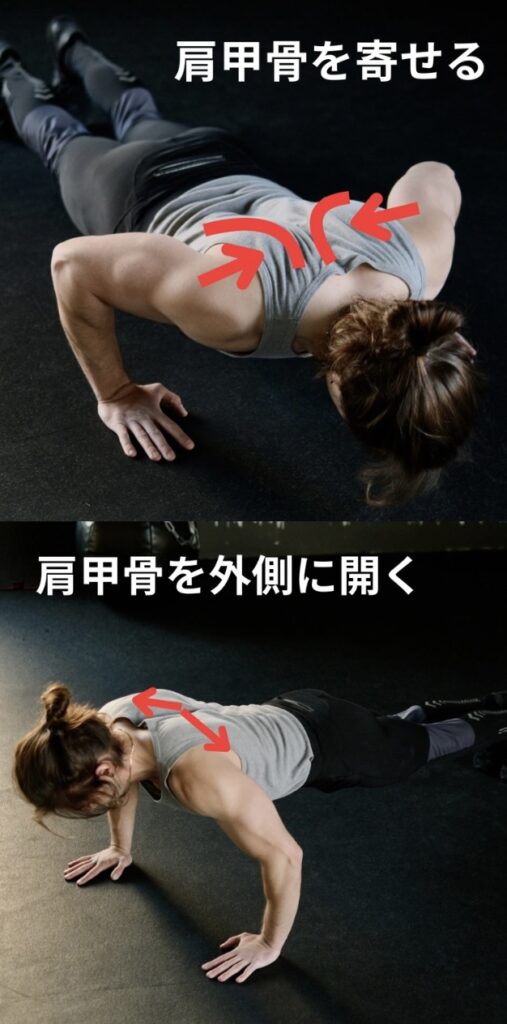

- 下ろすときに肩甲骨を内側に寄せて(内転)沈み込む動き

- 上げるときに肩甲骨を外側に剥がすように(外転)押し上げる動き

- この動きが胸・腕・背中・体幹が連動する動作になる

- 特に「前鋸筋」が働き、姿勢やスポーツ動作の安定に直結する

スポーツパフォーマンスに直結する

- 野球・格闘技・水泳(肩甲骨と体幹の連動が強化され、出力が安定する)

- ランニング(体幹強化により上下動のブレが減り、効率UP)

- バスケ・サッカー(押す・当たる・バランスを保つ場面で役立つ)

このように腕立て伏せは、スポーツパフォーマンス向上に繋がるコスパの良いトレーニングなのです。

腕立て伏せはフォームが命

スポーツで大切な上半身と下半身との連動を繋げる腕立て伏せは、間違ったフォームで行うことで効果は大幅に減少し、また怪我のリスクを高めてしまいます。

誤った腕立て伏せのフォームとは?

① 肩がすくむ(肩甲骨が上に持ち上がる)

- 肩甲骨が抜ける状態になり、骨盤が中立に保てずフォームが崩れる

- 肩甲骨で身体を支えず、肩甲骨が抜けた状態で腕立て伏せを行うと僧帽筋上部が代償してしまい、首・肩を痛める原因になる

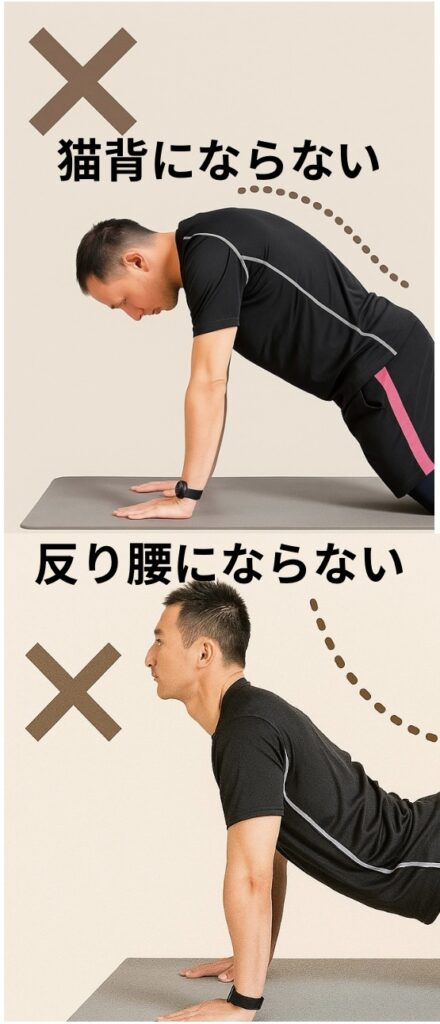

② 猫背、反り腰の状態で行う

- 肩甲骨が抜けた状態になるので、肩や肘に負担がかかり怪我のリスクが高まる

- 肩甲骨が活かせず、猫背は(首)、反り腰は(腰)を痛めるリスクが高まる

何を意識すれば良いのか

結論〜肩甲骨を内外に動かすこと、骨盤を中立に保つように意識することです。

骨盤の中立とは、骨盤が前傾でも後傾でもないフラットな状態のことです。

【STEP1】正しいセットポジションを作る

「肩甲骨に体重が乗る」感覚を持つと肩甲骨が使える状態にセットされる

- 手幅は肩幅〜やや広め

- 指先は正面かやや外向き

- 肩はすくめず、首を長く

- 肘は軽く外に向ける(外旋)

- 骨盤は中立〜軽く前傾、腹圧をかける

- 背骨はフラット(反りすぎNG)

- この時点で「肩甲骨が浮いていて自由に動かせる状態」がベースになる

- 「肩甲骨に体重が乗る」感覚を持つと肩甲骨が使える状態にセットされる

【STEP2】肩甲骨を使って「下ろす」意識

- このとき、背中側で「肩甲骨同士が近づいていく」ような感覚があれば◎

- 単に肘を曲げて下ろすのではなく、肩甲骨を内側に寄せながら、胸から床に近づける

- 肘は体側に沿うように下ろす(広がりすぎ注意)

- ここで「肩甲骨が滑らかに内転していく感覚」を持てればOK

【STEP3】肩甲骨を外に「開いて」押し上げる

- 最後に「肩甲骨を前に押し出す(外転)」動作を加える

- 肘が伸びきった後、さらに背中を押し出すようにフィニッシュすることで、前鋸筋が活性化し、肩甲骨をフルで使える

初めは膝を着いた状態で

- 肩甲骨に体重を乗せる感覚

- 肩甲骨を内外に動かす感覚

を身体に宿すことも大切です。

正しい腕立て伏せは身体の構造を整えることから

正しい腕立て伏せのポイントとしては、

- 骨盤を中立に保つこと

- 肩甲骨に体重を乗せる感覚で内外に動かす意識を持つこと

ですが、この意識ができない方が大半と思いますので、これらの感覚を養うためのエクササイズを紹介します。

骨盤を中立に保つためのエクササイズで、まずこの姿勢を15秒3セットから始めて骨盤の中立位の感覚を養うことをオススメします。

骨盤を前後に動かしながら骨盤の中立位の感覚を養うエクササイズです。

背中を丸める時に息を吸って、背中を反る時に息を吐く、これを10回3セットを目安に骨盤を前後に動かし、骨盤の中立位の感覚を養います。

骨盤の動きと背骨の柔軟性も高まるのでオススメです。

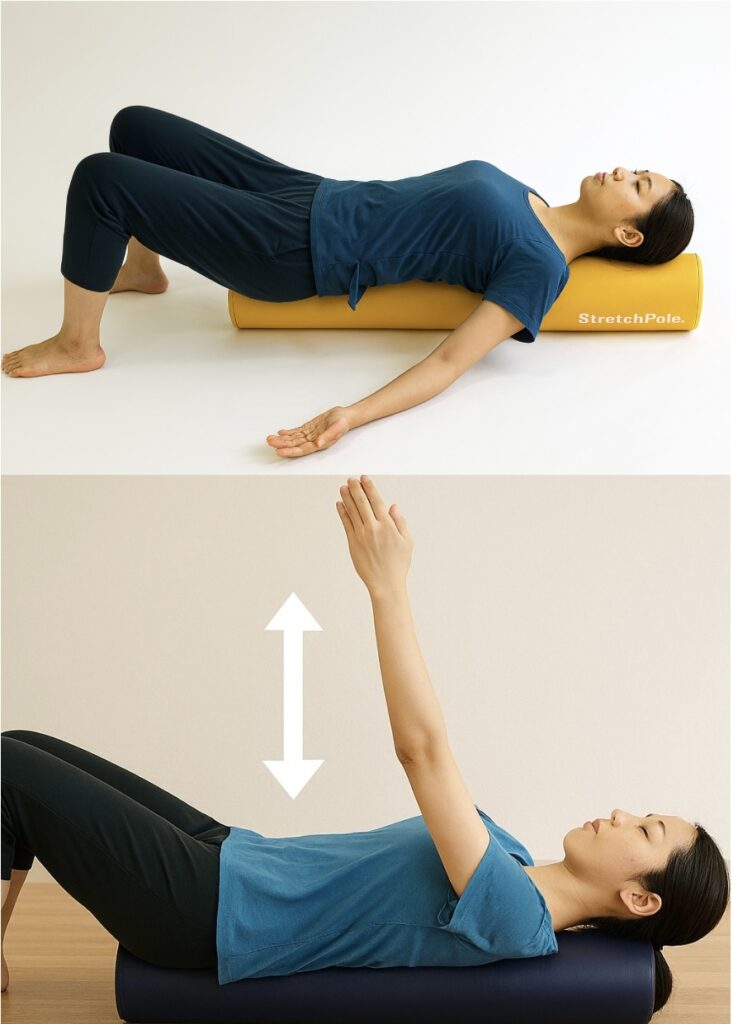

ストレッチポールでのエクササイズ

- ポールに乗ると肩甲骨が浮いた状態になり、スムーズに動かしやすくなる

- ポールに対して左右対称に乗ることで、肩甲骨の位置のズレや高さの差をリセットしやすくなる

- 仰向けで乗ると肩甲骨が重力で自然に本来の位置である内側・下方に戻りやすくなる

腕立て伏せで肩甲骨を意識できるようになる為には、まずは10分間乗るだけ、前ならへの姿勢でポールを肩甲骨で挟むようにして上下に動かす動作を10回3セット。

ストレッチポールを持っていない方はバスタオルを包んで背中に当てて代用してもOKです。

腕立て伏せを制する者は上半身の連動を制する

私は紹介文とおり全国大会に出場する大学で野球をやっていましたが、腕立て伏せがとても苦手でした。それは私がかつて骨盤が後傾していて猫背姿勢だったからです。

肩がすくんだ状態でいくら腕立て伏せをしていても首や肩が痛くなるばかりで回数も全然こなせませんでした。しかし、医療従事者の妻からのアドバイスで肩甲骨を意識し始めてからは、

- 劇的に腕立て伏せのフォームが良くなり、回数がこなせるようになった

- 肩甲骨が本来の機能を取り戻し、球速は10キロアップ30代半ばで現役時と同じ130キロを計測(元々ピッチャーではないのでそこまで速くない)

- 苦手だったウンテイや懸垂を克服し、上半身と下半身の連動感覚が宿りパフォーマンスの安定性が劇的にアップ

など、腕立て伏せを制するだけで運動機能が劇的に向上したのです。

思い返すと、チームメイトにプロ野球や社会人野球の選手が沢山いましたが、彼らは立ち姿勢がたくましく、スタイル抜群で、常に肩甲骨が背中から天使の羽のように出ているような背中でした。そして一つ一つの動作が身体の中心から動いて手先の先端部分に連動して行くようにしなやかな動きをしている特徴があったので、腕立て伏せから得られた肩甲骨への意識は彼らの動きに直結するはずです。

まとめ

今回腕立て伏せが苦手な方に克服方法と腕立て伏せのメリットを解説しました。

- 腕立て伏せは上半身の連動に直結するトレーニングであること

- 腕立て伏せを制すれば運動パフォーマンスが向上すること

- 腕立て伏せが苦手な方は、肩がすくみ、姿勢が崩れている

- 腕立て伏せは中立姿勢と肩甲骨を内外に動かす意識が大切

- それを実現するために中立位、肩甲骨という身体構造に向けたエクササイズが重要

というものです。

トレーニングは身体の機能を高める為にあります。その理由をしっかり理解していなければ、怪我やパフォーマンス低下を招くことにも繋がります。

その為には身体構造を理解し、機能させる必要があり、その教科書となれるように皆さんのためになる記事を書いていきますので、一緒に頑張りましょう!