- 小学低学年からスポーツをした方が良いのか迷っている

- でも低学年からスポーツを始めた方が絶対有利だよね

- ○○スイングが今はトレンドらしい、筋トレが一番大事だよ、今は筋トレの時代

などと

- 小学校低学年からスポーツを始めた方が良いのか迷っている方

- 情報多寡の時代に何が必要なのか迷っている方

に向けた記事です。

自己紹介

努力と根性だけで大学野球明治神宮大会の4番打者に登りつめた元肥満体型の私。プロ入り選手の「疲れない・痩せている・上達が早い」という特徴に衝撃を受け、引退後、医療従事者の妻と出会い、身体構造と運動機能を学びました。その秘密が骨盤を土台とする構造にあることに気づき、『疲れず、痩せて、上手くなる』をテーマに情報を発信中です。

構造を整えるべき4つの理由

① 地面反力を使えるようになる

人は、地面を蹴ったときの「反発力(地面反力)」をエネルギーにして動いています。

しかし、骨盤が寝ていたり、背骨が硬かったり、肩甲骨が不安定だったりすると

このエネルギーがうまく伝わらず、逃げてしまうのです。

構造が整えば、地面の力を「受ける → 伝える → 出す」ことができ、

跳ぶ・走る・投げる・打つ、あらゆる動作にバネが生まれます。

② 構造を整えると「考えながら練習・トレーニング」ができるようになる

構造が整うことで、ただ闇雲に筋トレや技術練習をするのではなく、「今、自分はどう動いているのか」を意識しながら練習できる状態になります。

- 骨盤が立っている状態で腹筋に効かせているのか?

- 背骨のしなりがどう力の流れを生んでいるか?

- 肩甲骨の位置をキープしながら腕を振れているか?

こういった視点が持てるのは、構造が整ってゼロの基準が身体にあるからです。

さらにその感覚が研ぎ澄まされていくと

- 骨盤から地面反力を受け取る感覚

- 背骨をしならせパワーを溜める感覚

- 肩甲骨から上半身をコントロールする感覚

が、技術練習や筋トレの中で意識できるようになり、動作の質と出力(=パワー)を意識的に高めながら練習できるようになるので、「なんとなくがむしゃらに頑張っている選手」と比べ成果に決定的な違いが生まれます。

③ プレースタイルの幅が広がる(運動センスが上がる)

「運動センスがある人」と聞くと、先天的な才能と勘違いされていますが、実際は構造が整っていて、動作のパターンが多く引き出せる人のことを指しているケースがほとんどです。

たとえば、骨盤が立っていて背骨がしなやかに動き、肩甲骨が自由に浮いている選手は、

- ボールを投げても

- 走っても

- 打っても

- ジャンプしても

どの動作にも共通の土台があるため、応用が効きやすい、逆に構造が崩れていると

- 一つの競技の動きにしか対応できない

- 特定のフォーム以外でうまく動けない

- 新しい動きに対して「体の使い方が分からない」

といった動きの引き出しの少なさが露呈します。

構造が整っていると、感覚的にも「動きやすい」「どこに力が入っているかが分かる」と感じやすく、

初めてのスポーツにもスッと入っていける。

つまり、「経験がないのに上手い」と言われる運動センスは、構造から作ることができるのです。

これは成長期の子どもや、複数の競技に取り組む選手にとっても非常に重要で、一つの競技だけでなく、あらゆるスポーツに応用が効く身体の使い方の汎用性が手に入ります。

世界的テニスプレーヤーのフェデラー選手が中学までは卓球、テニス、バスケットボール、サッカーなど様々なスポーツに取り組んでいたことも有名な話ですよね。

その結果プレーの幅が広がり、「センスがいい選手」として周囲に評価される選手に変わっていくのです。

④ 構造に逆らった動きは、関節も筋肉も壊す

現場や日常のトレーニングで多く見かけるのは、構造を意識せずに筋トレや技術練習をしてしまっているパターンです。

- 骨盤が寝たままスクワットして腰を痛める

- 背骨が固まったままジャンプして膝に負担をかける

- 肩甲骨が不安定なまま腕だけで投げて肩を痛める

こういった状態は、身体構造に逆らった動きになっており、結果的に、筋肉だけに頼ったフォームになってしまいます。

筋肉任せの動きは、一見力強く見えるかもしれませんが、

- 関節の摩耗(特定部位に過負荷)

- 筋損傷のリスク増大

- 動きの再現性・連動性の欠如

など、長期的に身体を機能させるという点で非常に非効率です。

逆に構造が整っていれば、

- 骨盤・背骨・肩甲骨が荷重や反発力を分散できる

- 動作が全身の連動として機能するようになる

つまり、「ケガをしにくい身体=練習を積み上げられる身体」が手に入るということです。

構造を整えることがパフォーマンスを劇的に高める

プロ野球選手は構造が整っている

私は紹介文の通り全国区の大学で野球をしていたのでプロ野球選手や社会人野球に進んだ選手とも同じチームメイトでした。

思い返すとプロに進んだ選手たちは、筋力自慢というよりか、どちらかというと筋力を発揮する能力に長けていたという共通点がありました。今はそれが骨盤などの構造からくる筋発揮だったのだと確信しています。

私が共にプレーさせて頂いた150キロ以上の速球を武器にプロに行った先輩は、筋力トレーニングの数値はチームでも低い方だったにも関わらず、「骨盤を相手にグッとぶつけるように捻って、あとはボールを指で押すだけで150キロ出るよ」と話していました。

当時は意味が全く分からなかったのですが、今思うと

地面からのパワー→骨盤で回転動作→背骨、肩甲骨の連動→指先にパワーを集中

この流れを感覚で持っていたのだと思います。

つまり、

①身体構造が整っている+②ハードな技術練習+③筋力トレーニング=プロ野球選手

になり、ほとんどが②と③に着目していて、①がセンスであると諦められている現状にあると思います。かつて私も同じように感じていましたが、それは違います。身体構造さえ整えられれば、技術と筋力を十分に発揮することができるのです。

構造を整えるにはストレッチポールを使用したエクササイズが効率的

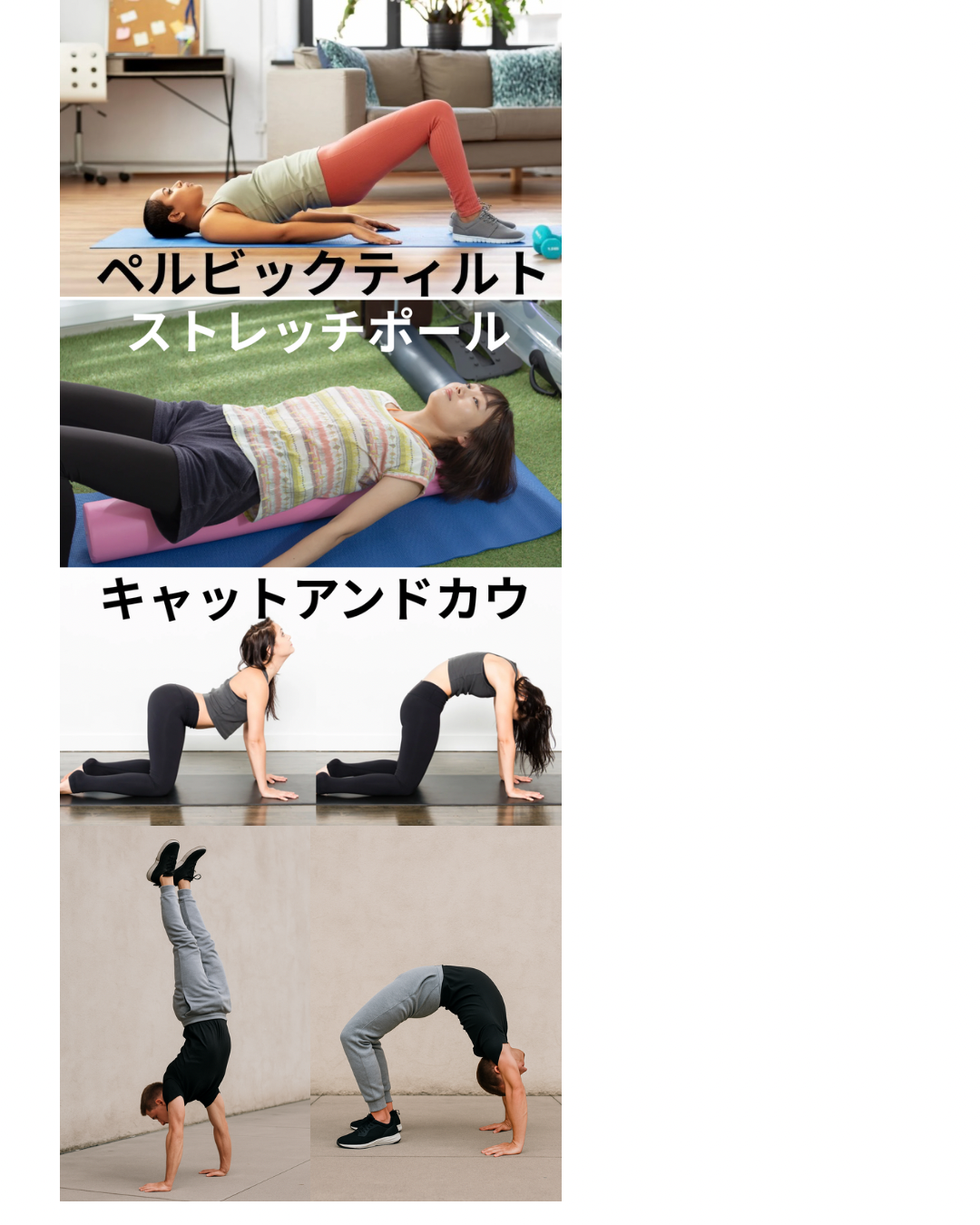

骨盤を中立位に保つ、ペルビックティルトやキャット&カウで背骨の可動性を高めるエクササイズ、肩甲骨などを安定させるための逆立ちやブリッジトレーニングを推奨していますが、まずは、

自分の身体のゼロ基準(骨盤、背骨、肩甲骨の正常な位置)を知ることが重要

で、それはストレッチポールで感覚を養うことができるからです。

- 骨盤→猫背、反り腰や骨盤周りの筋肉の過緊張が改善され中立位が保てる

- 背骨→背骨は約10分間ポールに乗るだけでS字カーブに整えられる

- 肩甲骨→広背筋などの周辺筋肉を緩める、胸郭が広がり可動性が高まる

- 逆立ちやブリッジなど難易度が高いトレーニングのベースが育まれる

このようにポールに仰向けで乗るだけというスモールステップを踏めるので、これだけで身体の意識が変わり始めますので、オススメしています。

まとめ

今回は、身体構造(骨盤、背骨、肩甲骨)を整える4つのメリットを解説しました。

- 地面反力を使えるので、技術、トレーニングなどのパフォーマンスが効率的に発揮できる

- 身体で構造を意識しながら練習、トレーニングを行うことできるので、少ない量でも上手くなる

- スポーツの共通点などの引き出しが増えパフォーマンスの幅が広がり応用力が高まる

- 筋肉や関節に無駄な力を込める必要がなくなり、怪我のリスク減、長期的プレーヤーとして活躍できる

- これら構造が整っている選手が技術練習、筋力トレーニングを積めばプロ野球の世界が見えてくる

というものです。

技術も筋トレもまずは構造を整えることから。

これを知っているだけでライバルとの差は確実に広がります、頑張っていきましょう!