部活や習い事で「もっと練習しなさい!」と言われること、ありますよね。

練習量は大切ですが、疲れたまま続けると、かえって成長を遅らせてしまうことがあります。

なぜなら、体や神経が回復しなければ、正しい動きを覚えることはできないからです。

この記事は、

- 「子供に練習を休ませると下手になるのでは?」と不安な親御さん

- 頑張っても成果が出ず、ケガや疲労に悩んでいる方

- 成長期の体を守りながら上達させたいと思っている親御さん

- 「休むこと=サボりじゃない」と納得したい方

に向けて、家でもできる回復サポート法をお伝えします。

自己紹介

努力と根性だけで大学野球明治神宮大会の4番打者に登りつめた元肥満体型の私。プロ入り選手の「疲れない・痩せている・上達が早い」という特徴に衝撃を受け、引退後、医療従事者の妻と出会い、身体構造と運動機能を学びました。その秘密が骨盤を土台とする構造にあることに気づき、『疲れず、痩せて、上手くなる』をテーマに情報を発信中です。

技術は「神経の記憶」でできている

運動は、脳が出した「こう動け!」という命令が神経を通って筋肉に届くことで成り立ちます。 野球のバッティングでいえば、「バットを構える → 振り出す → フォロースルーで振り切る」という一連の動きも、実はすべて神経が順番に指示を出してくれています。

この神経の通り道(神経回路)は、正しいフォームを何度も繰り返すことで少しずつ太くなり、信号が速く・正確に届くようになります。 でも、疲れたまま練習をしてしまうと、たくさん練習したという自信には繋がりますが、脳が正しいフォームや改善点を意識することをサボり始めるなど、デメリットの方が多いです。

疲れたままの練習をそのまま繰り返せば、間違った動きのまま神経が覚えてしまいますし、それが原因で怪我のリスクも高まります。 だからこそ、しっかり回復してから練習することが大事です。 元気な状態で正しい動きを繰り返すことで、正しいフォームがスッと体に染み込み、上達のスピードも一気に加速するのです。

筋肉や関節も「休み時間」で強くなる理由

練習をすると、筋肉の繊維は細かく傷つきます。これは悪いことではなく、むしろ強くなるための準備段階。傷ついた筋肉は、修復されるときに少し太く、少し強くなって戻ってきます。これがいわゆる「超回復」です。

ただし、この修復は練習中ではなく、休んでいるときにしか起こりません。特に睡眠中に分泌される成長ホルモンが、大きな役割を果たします。休養が足りないまま次の練習に入ってしまうと、修復が間に合わず、筋肉はどんどん疲れたままになってしまいます。

しかも成長期は、骨が先に伸びて、筋肉や腱は後から追いつくため、関節まわりにも負担がかかりやすい時期。だからこそ、練習後は軽いストレッチやアイシングで血流を整えてあげることが、成長とケガ予防の両方につながります。

心も「休み」で集中力が戻る

集中力は体力と同じで、使えば減っていきます。特に子どもは持続時間が短いため、その特性を理解して接することが大切です。

疲れがたまると脳はやる気のスイッチを切り、練習の吸収率が半分ほどに低下します。結果、ミスが増え → 叱られ → 自信を失い → さらにやる気が下がるという悪循環に陥ります。

だからこそ、心や脳にも休養が必要です。睡眠やリラックス中に脳は動きや感覚を整理し、必要な情報を記憶として定着させます。この“脳のリセット”があることで、翌日は集中力が回復し、練習の質も向上します。

集中力を回復させるためには、

- 練習の合間に5〜10分の短い休憩を入れる

- 成長期なら8〜10時間の睡眠をしっかり確保する

- 練習にメリハリをつけて、集中する時間と休む時間をはっきり分ける

- 遊びや趣味など、好きなことをする時間も取る

こうした「脳の充電時間」を意識的に確保することが、集中力を保ち、技術の吸収力を高める近道になります。

回復を味方にする3つの習慣

① 睡眠をしっかり取る(成長ホルモンが技術習得も筋肉回復もサポート)

最新のレビュー研究によると、アスリートにおいて睡眠不足が「持久力」「筋力」「スピード」「技術制御」を著しく低下させることが報告されていますし、菊池雄星選手は最低8時間の睡眠時間を確保して一日のスケジュールを組んでいると話しています。

また、高校野球では横浜高校が練習時間を削って睡眠時間を2時間多く確保して甲子園出場を決めたことがニュースになっていましたよね。

それでは、睡眠の質を向上させる方法を3つ紹介します。

1朝日を浴びて体内時計をリセット

- 朝起きてすぐに太陽光を浴びることで、脳の体内時計(サーカディアンリズム)が整う

- 日中の覚醒度アップ、夜の自然な眠気が訪れやすくなる

- 起床後30分以内に5〜15分程度太陽光を浴びるのがベスト

2寝る90分前の入浴で深部体温をコントロール

- お風呂で体を温めたあと、深部体温が下がる過程で眠気が促される

- 寝つきが良くなり、深いノンレム睡眠が増える

- 38〜40℃の湯で15〜20分、就寝の約90分前がベスト

3就寝前の「デジタル断ち」

- スマホやPCのブルーライトは、睡眠ホルモンメラトニンの分泌を抑えてしまいます。

- 自然な眠気が訪れ、睡眠の深さ・回復力が高まる

- 寝る1時間前から画面を見ない、またはブルーライトカット眼鏡やナイトモードを使用するのがベスト

② 軽いストレッチやストレッチポールで体を整える(血流アップ+可動域確保)

軽いストレッチやコンディショニングは、血流を促進し、関節や筋肉の可動域を保つうえで非常に効果的であることが報告されています。特にストレッチポールは、トップアスリートも愛用しており、練習前後のコンディショニングに取り入れることで、ケガ予防や動きの質の向上につながります。

実際、巨人の坂本選手など、バッティング前にストレッチポールで背骨や肩甲骨まわりを整えるルーティンを欠かさない選手が多くいますし、練習後のリカバリーとして全員でストレッチポールを使う時間を設けている例があります。

それでは、軽いストレッチやストレッチポールで体を整える具体的な方法を3つ紹介します。

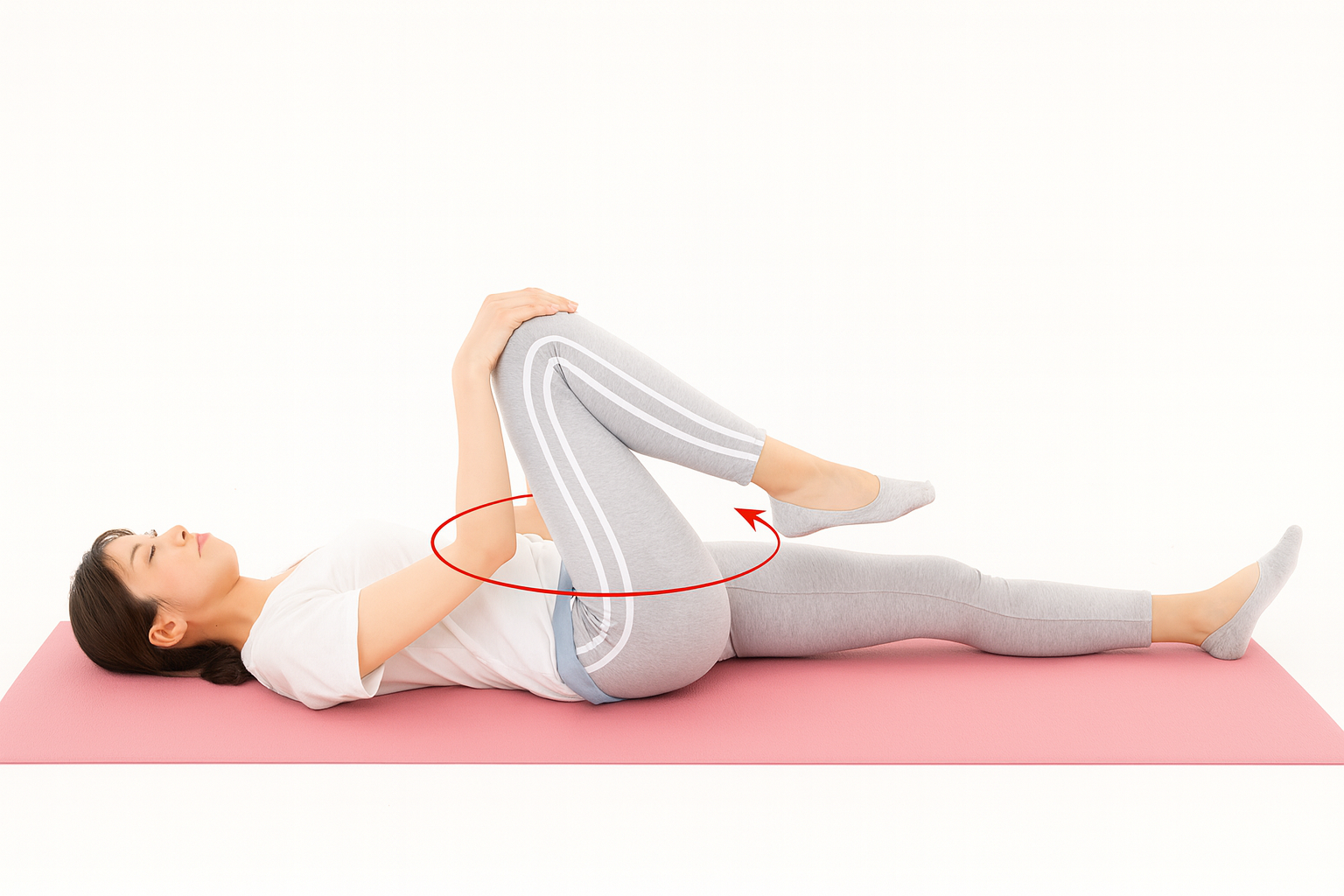

1股関節まわしストレッチ

- 仰向けで寝そべるor立った状態で片足を少し浮かせる

- 膝をゆっくり大きく円を描くように回す(外回し10回→内回し10回)

- 股関節周囲の血流促進

- 太もも・お尻・腰まわりの筋肉を緩める

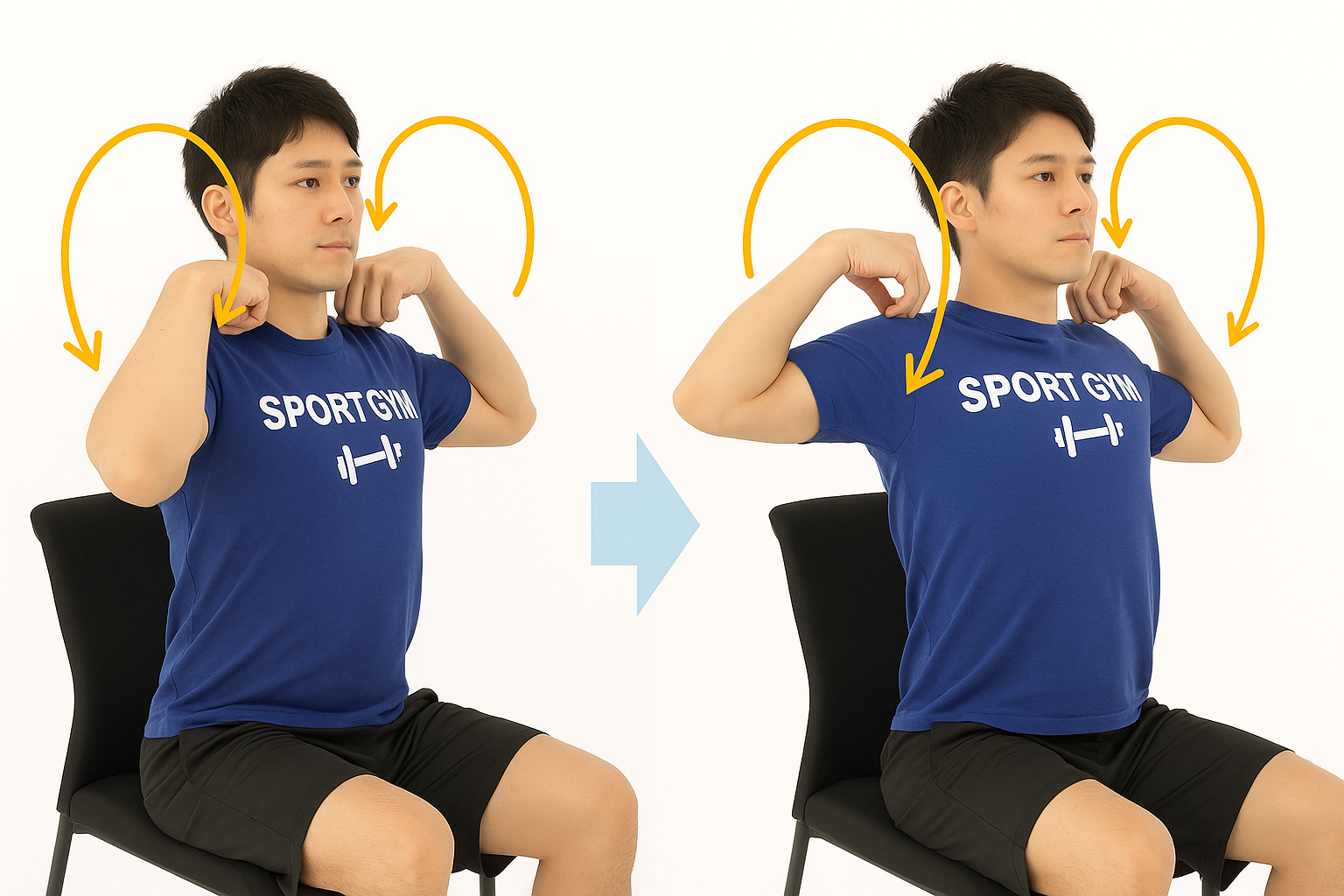

2肩甲骨まわしストレッチ

- 両手を肩に軽く置き、肘で大きな円を描くように前回し10回、後回し10回

- 呼吸は止めずにリズムよく行う

- 肩・首まわりの血流改善

- 呼吸筋もほぐれ、酸素摂取量が上がり、姿勢改善にもつながる

3背骨ほぐしストレッチ(キャット&カウ)

- 四つ這いの姿勢をとる(手は肩の真下、膝は腰の真下に置く)

- 息を吐きながら背中を丸め、顔をおへそに近づける(キャットのポーズ)

- 息を吸いながら背中を反らし、胸を開いて顔を少し上げる(カウのポーズ)

- この動きをゆっくり呼吸に合わせて10回繰り返す

- 背骨全体と肩甲骨まわりの血流促進、背中・腰のこわばり解消

- 姿勢改善、呼吸のしやすさ向上、緊張した神経を和らげ、リラックス効果も得られる

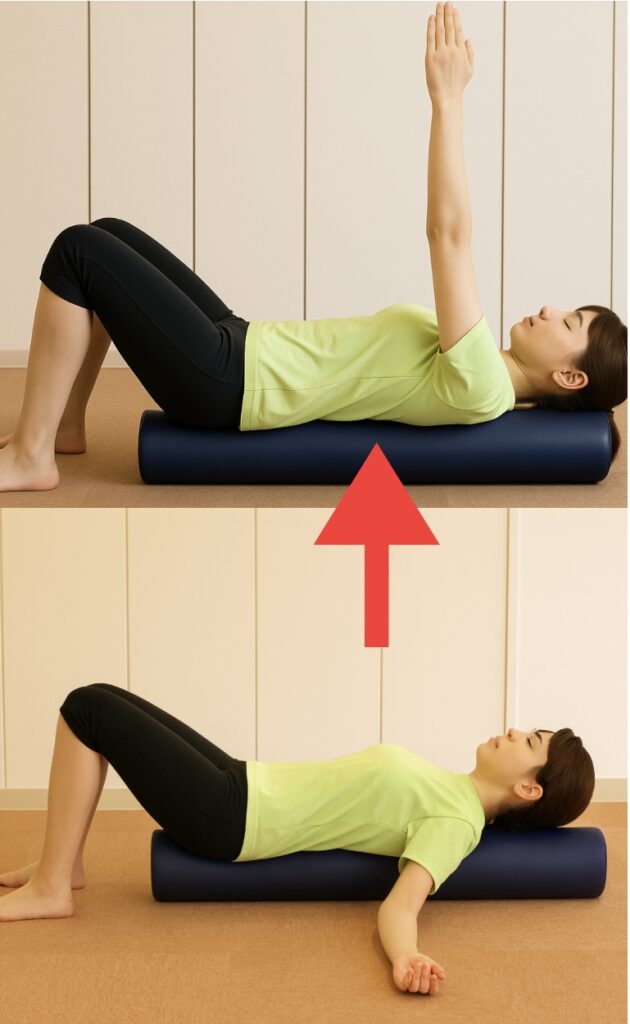

ストレッチポールで血流アップ+可動域確保する方法

1仰向けで乗る

- ポールに頭からお尻まで一直線に乗り、膝を立てる

- これだけで背骨まわりの筋肉がゆるみ、骨盤、背骨、肩甲骨が整い、血流も促進

2腕を大きく動かす

- 両腕を横に広げて天井→床の方向へゆっくり上下

- 肩甲骨が動き、肩・胸まわりの可動域が広がる

3骨盤ゆらし

- 膝を立てたまま骨盤を左右に小さく揺らす

- 足を開いたり閉じたりする

- 腰・股関節まわりの血流改善&柔軟性アップ

③ 練習の強弱をつける(高負荷の日と軽い日を交互に)

毎日全力で練習すると、体も神経も回復が追いつかず、パフォーマンスが落ちてしまいます。

そこで、負荷の高い日(試合形式・全力トレーニング)と、負荷の軽い日(フォーム確認・軽い運動)を交互に組むことで、体を休めながら技術練習を継続できます。

これは「ハードとイージーのサイクル」と呼ばれ、プロアスリートに限らず、多くのプランナーやコーチによって活用されている基本的かつ重要な考え方かつ、効果的で持続可能な練習方法として普及しています。

- 高負荷の日:試合形式、スピード練習、筋力トレーニングなど

- 軽負荷の日:ストレッチ、基礎フォーム練習、戦術確認など

このサイクルを回すことで、回復と成長を両立させ、ケガや疲労の蓄積も防げます。

「練習は嘘を付かない」「野球の神様は見ている」という悪魔の言葉

私は大学野球で全国大会に出場した経験があります。その間、ずっと心の支えにしてきたのが「練習は嘘をつかない」「野球の神様は見ている」という言葉でした。

この言葉は確かに大きな励みになりますが、同時に使い方を間違えると“悪魔の言葉”にも変わります。

私は、大学野球で全国大会に出場する経験を持っていますが、常にこの言葉をモットーに頑張ってきました。しかし、この言葉は励みにもなる一方で悪魔の言葉にも変わります。

練習をすればするほど視野が狭くなる

練習は「やればやるほど上達する」と思われがちですが、現実はそう単純ではありません。

結果はすぐに出ないし、レベルが上がれば上がるほど、原因を突き止めて改善するまでに時間がかかります。場合によっては、そもそも相手との実力差が大きく、練習量だけでは埋まらないこともあります。

それなのに、とにかく練習時間を増やすことだけにこだわり、「これだけ頑張っている」という姿を周囲に示すことが目的になってしまい、気づけば、まるで野球の神様にすがるように、練習量にすべてを委ねてしまうのです。

そしてその先には、「自分は何のために練習しているのか」という根本の目的すら見えなくなる危険があります。

もう一人の自分を持つ

だからこそ大切なのは、プレーしている自分とその自分を外から見ている自分を持つことです。

客観的な視点があれば、練習量に溺れず、本当に必要な課題や改善点を冷静に見極められます。

そして、その積み重ねこそが「練習は嘘をつかない」を本当の意味で生かす方法だと、今では強く感じています。

まとめ

今回の記事をまとめると、

- 技術習得は「神経回路」が正しく繰り返されることで強化される

- 疲労状態での練習は誤った動きを定着させる危険がある

- 筋肉は休養中に修復・強化される(超回復)

- 睡眠は筋肉修復と神経・集中力の回復に不可欠

- 成長期は骨・筋肉・関節のバランスに注意が必要

- 回復促進には睡眠の質向上・軽いストレッチ・練習強弱のサイクルが有効

- 練習量だけに頼らず、客観視して質を高めることが重要

ということです。私も6歳の息子の教育に四苦八苦しています。子供や選手育成に悩む指導者や親御さんの悩みが少しでも晴れてくれたら嬉しいです。一緒に頑張っていきましょう!

参考文献

Gong, Y. ほか(2024). 「アスリートおよび非アスリートにおける睡眠不足が各種スポーツパフォーマンスに与える急性効果:系統的レビューとメタ分析」