どれだけ練習しても、プレーに伸び悩む方へ

- 身体が思うように連動せずパフォーマンスが発揮できない方

- 毎日練習しているのにフォームが安定しない方

- なぜかボールやバットなどの先端に力が伝わらない方

そんな悩めるスポーツマンに向けた内容です。

このブログでは、骨盤の中立位、背骨、肩甲骨の可動性の3点の身体構造を整えることができればスポーツパフォーマンスを向上させられる理論を野球中心に解説しています。

今回はスポーツ向上と肩甲骨の関係性について解説します。

自己紹介

努力と根性だけで大学野球明治神宮大会の4番打者に登りつめた元肥満体型の私。プロ入り選手の「疲れない・痩せている・上達が早い」という特徴に衝撃を受け、引退後、医療従事者の妻と出会い、身体構造と運動機能を学びました。その秘密が骨盤を土台とする構造にあることに気づき、『疲れず、痩せて、上手くなる』をテーマに情報を発信中です。

なぜ肩甲骨の動きがスポーツを上達させるのか?

肩甲骨とはどうなっている?

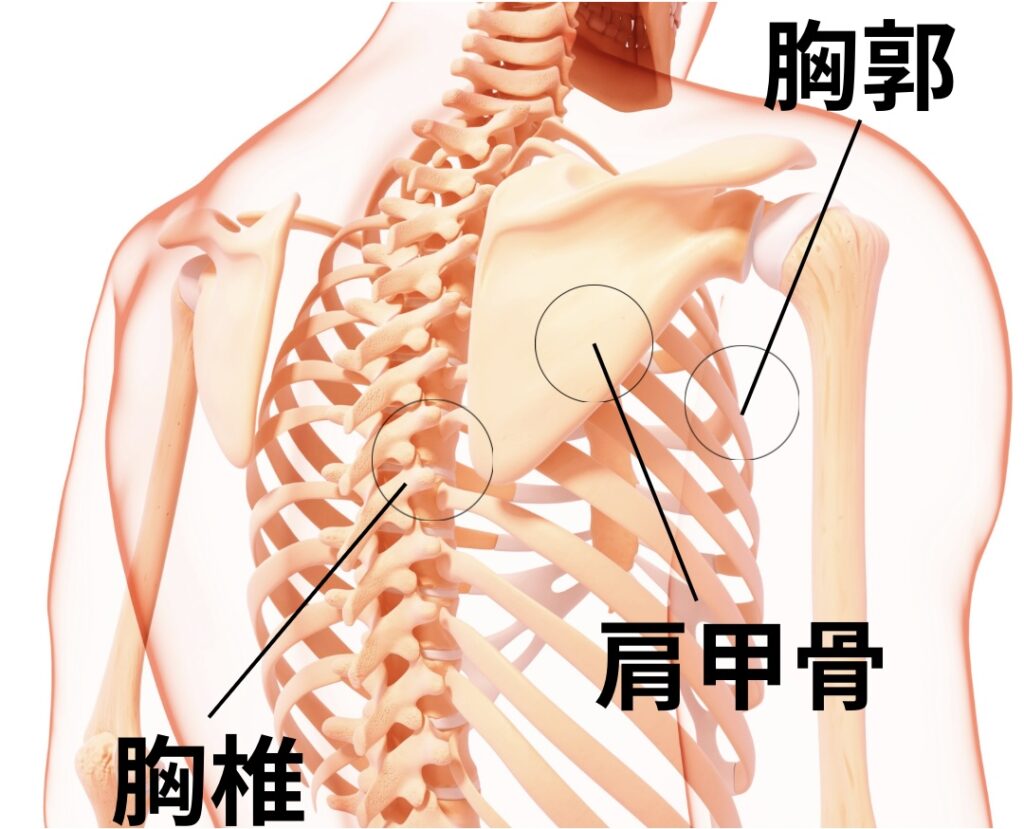

肩甲骨は胸郭と筋肉で支えられて浮いている構造です。この肩甲骨が動かなくなり、胸郭にベッタリと張りついたような状態になると、猫背姿勢になりやすくなり、肩甲骨の本来の可動性が失われます。結果として、肩・首・背中の疲労や、動作パフォーマンスの低下につながります。

肩甲骨は上半身の「動きの起点」であり「力の伝達機能の鍵」

基本的にスポーツの動作は「下半身でパワーを作り」「上半身でそのパワーを使いこなす」構造です。(野球、柔道、ゴルフなどスポーツ全般)

そして肩甲骨は、腕の動きを支える土台です。

その肩甲骨が不安定・硬い状態では、以下のような問題が生じます。

- 腕、手先だけで力を発揮しようとする為、ボールやバットに思うように力が発揮されない

- 腕、手先の小手先で調整しようとする為、パフォーマンスが安定しない

- 首・肩・肘の怪我リスクが高まる

逆に、肩甲骨が動くと…

- 身体の中心(体幹)から力を腕や手先に伝えられるのでスイングやスローが速くなる

- 腕、手先での調整ではなく、体幹動作で調整できるので、プレーの安定感が増す

- 首・肩・肘の怪我リスクが低くなる

つまり、肩甲骨の可動性が力の伝達機能の鍵となる。イメージとしては、

- 肩甲骨から動かす=鞭(しなってパワーを伝える、最後に先端(手先)に最大のスピードと力が伝わる

- 手先だけ=棒(硬くてしなりがなく、先端で動かしても、全体のエネルギーが乗らないため威力が弱い)

という感じを持っていただければ良いです。

肩甲骨の可動性を高める為には?

肩甲骨は胸郭の上を滑るように動くため、土台となる胸郭の柔軟性がとても重要です。

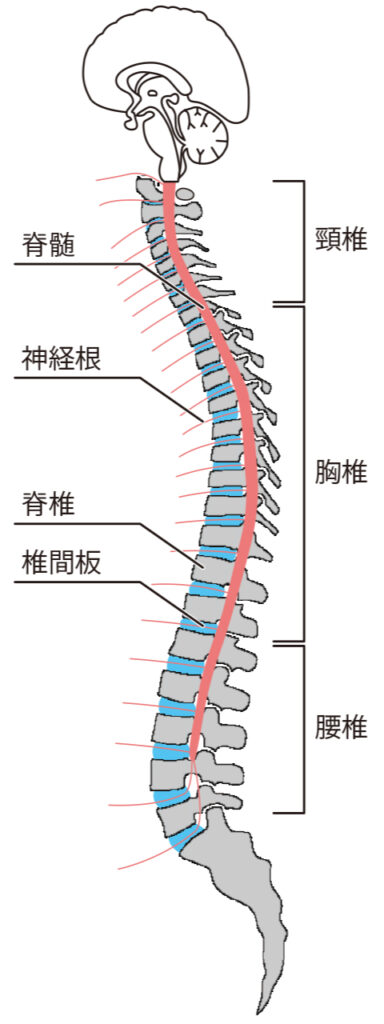

その胸郭の動きやすさを決めるのが、背中側の「胸椎(背骨)」の柔軟性です。

胸椎がしなやかに動けば、胸郭が広がり、肩甲骨も滑らかに動き出します。

つまり、肩甲骨を動かす為には、背骨の柔軟性も必須になるということです。

肩甲骨の動きで“上手さ”が変わった感覚

私は現役時代、外野手でバッティングがメインむしろバッティング以外は平凡以下と言われていたほど、守備に関してはぎこちなく、スローイングが苦手で全く安定しないし、思うように速い球を投げることもできませんでした。

しかし、ピッチャーを務める選手は、なぜか動きがスムーズでいつもスローイングが安定しているし、力みなく私の本気で投げる球よりも遥かに速い球を投げている…

逆に私は、他の選手よりも筋力が劣っているのに打球は遥かに飛んでいる、ただやはり安定はしていない感覚がありました。

その差は何か、私はそこそこ打てるのに、なぜ速い球や安定したスローイングができないのか、両方できる選手にはなれないのか…動きがスムーズな通称センスマンにはなれないのか…

その答えは「肩甲骨が使えていなかったこと」でした。

私は、大谷翔平選手と同じ右投げ左打ちなのですが、両手を上げた時に左肩の肩甲骨は動いていたものの、右肩の肩甲骨が動いておらず、機能していないことが判明。よって、打つ時には左肩の肩甲骨が機能していて力を発揮できていたのですが、投げる時は右肩の肩甲骨が動かずパフォーマンス低下を招いていたのです。

そこで、私が取り組んだ中でも最速で効果を発揮した肩甲骨の可動性を高めるエクササイズを伝授します。

結論〜ストレッチポールを活用したエクササイズが有効

私は、肩甲骨の可動性を高めるステップは、

- ステップ1 胸椎の可動性を高める

- ステップ2 胸郭全体の可動性を高める

- ステップ3 結果的に肩甲骨の可動性が高まる

その理由としては、胸椎が柔らかいと、胸郭全体の可動性が上がり、結果として胸郭を土台としている肩甲骨の可動性が高まるからです。

なぜストレッチポールが有効なのか

- 仰向けで乗るだけで普段丸まって固くなっている背骨が伸ばされ、胸椎を伸ばすことができる

- 胸椎を伸ばすことができれば、助骨が開いて胸郭も広がる

- ポールに乗るだけで、肩甲骨が自由に動かせる状態を作れる

- 筋肉の緊張が抜けて肩甲骨本来の可動性が回復しやすくなる

- ポールの不安定さで軸を保とうとすることで、胸椎、肩甲帯背中の深層筋を刺激するので、肩甲骨の可動性と安定性を高めることができる

このように、「胸椎の可動性を上げる」「肩甲骨を連動させる」ことを意識してストレッチポールのエクササイズを始めると、肩甲骨が機能し始めました。そして

- 投げる打つ時の動作が小手先ではなく、身体全体を使えるようになり、スイングスピード、スローイングは安定し始め、現在でも遠投は100メートル投げられるようになった

- 肩、肘への負荷が極端に減った

- 動きがスムーズになり、センスがありそうな雰囲気になった

とりあえず、ストレッチポールに仰向けで乗って、胸椎をほぐす、肩甲骨と肩甲骨の間にポールを挟み込んでその周辺もほぐすことを意識するだけ。

まとめ:「肩甲骨の機能性」は全スポーツに共通

基本的にスポーツは「下半身でパワーを作り」「上半身でそのパワーを使いこなす」もの。

その上半身のパワーを使いこなす為には、肩甲骨の可動性が必須であることを解説しました。

だからこそ、スポーツの上達には、やはり

- 骨盤の中立位をキープすること

- 背骨の可動性アップさせること

- 肩甲骨の可動性・安定性アップさせること

これら3点を整え、身体がスムーズに動ける機能を習得しなければ、いくら努力してもスポーツは頭打ちになります。

そして今回私が紹介したストレッチポールについては、スポーツ上達には必須アイテムと思っています。私は一度購入してから5年以上使用していても破損はありませんし、1万円の物を購入したとしても

月額 約167円

これだけで骨盤、背骨、肩甲骨を機能させられる破格の投資と言えます。

兎にも角にもこの3点を機能させられればあなたのスポーツパフォーマンスは劇的に進化を遂げます。一緒に頑張って行きましょう!